学んでいる外国語はありますか?そして、その外国語を学んでいる理由は何ですか?

「中国語の入力や翻訳ソフトウェアを開発している手前、中国語を理解できなくては。」

そんな思いから、40歳になる少し前に中国語を習いはじめた。それ以外にも、中学校で習い始めた英語はもちろんのこと、大学時代に第二外国語でかじったスペイン語、仕事で現地駐在中に必要だった韓国語を含めると、語学の修得とは切っても切り離せないような生活を送ってきたように思う。

「言語」や「語学」というと少し堅苦しくなってしまうが、より身近な表現を用いると「言葉」であり、「言葉」である以上、やはり話せることを目指したい。ビジネスにおいては海外の取引先との電話による通話、プライベートでは渡航先での現地の人々との対面でのコミュニケーションを含め、相手の国の言葉を話せるとなにかと有利になったり、楽しさが増えたりすることが多々あると感じている。

ビジネスでもプライベートでも海外に行く場合に、その国の言語に関する書籍、といってもシンプルな会話文例集でいいので持参するとけっこう重宝する。そこに書かれている現地の言葉のあいさつ用のフレーズ、これをひとこと話すだけでとても喜ばれることがある。

「おはようございます。」を例に挙げると、バリ島ではインドネシア語で「Selamat pagi. (セゥラマット パギ)」とあいさつしようものなら「パギ、パギ!」と嬉しそうに答えてくれたし、トルコで「Günaydın(ギュナイドゥン)」と言えば親指を立てて「いいね!」をしながら何か言いかえしてくれた。

あいさつ一つでこんなにもポジティブな反応をしてもらえるということは、どの国の言葉であっても、こちらがその国の言葉に精通していない外国人だからに違いないだろうし、それが現地の人たちにとっては小さなサプライズとなり、いい気分で一日を始められるきっかけになり得たのかも知れない。

それと同時に、外国人ならではの誤った表現さえも許される特権のようなものも存在するように思える。

たとえば、スペインのマドリードからポルトガルの港町であるポルトに向かう機に搭乗した直後、客室乗務員に座席番号を尋ねられた。

客室乗務員:座席は何番ですか?

私:(14と言おうとして)dez quatro

客室乗務員:Catorze~!

これは英語に置きかえると、14(Fourteen)を「Ten Four」と言っているようなものなので、客室乗務員にはそれなりにウケていた。

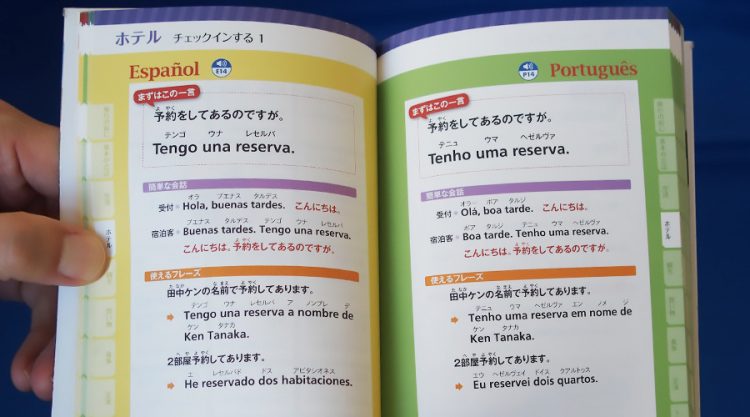

この旅行では、左のページにスペイン語、右側のページにポルトガル語の会話文例が対応している手のひらサイズの書籍をカバンにしのばせていた。それを参考にしながらポルト空港から電車を乗り継いてホテルに向かうバスの車内で、「○○ホテルにはどう行けばいいですか?」と乗客に聞くと、数人が一斉に答えてくれたり、最寄りの停留所で下車して歩いているときも、ホテルのある方向を車内から指さしてくれたり。

現地の言葉を、本を見ながらでも構わないのでとにかく少しでも自分の口で話してみると、そこに住む人たちとの交流が生まれ、ガイドに連れられて観光資源を巡るだけの旅よりもさらに味わい深い旅になるのではないだろうか。

旅の間カバンにしのばせていた文例集

外国語を知らないうちに誤用してしまうケースとは別に、完全にウケを狙った例をご紹介しよう。

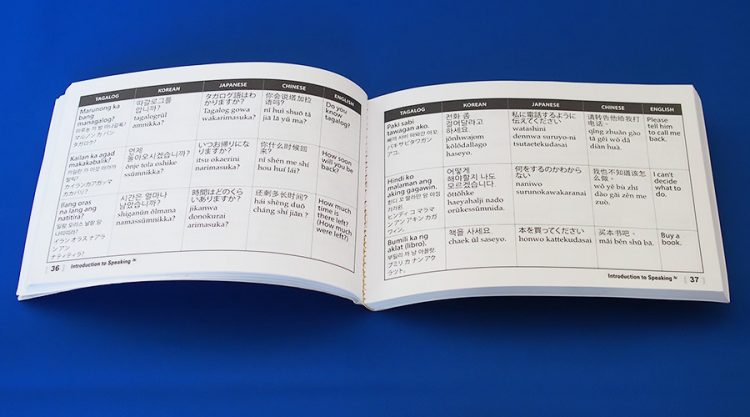

セブ島の書店で買った5ヶ国語の会話集に掲載されていたタガログ語を見ると、子音と母音が交互に繰り返されることが多いようで、一見するとさほど難しくないような印象を受ける。しかしいざこれを発音しようとすると、アクセントやイントネーションをどうすればいいのかが、まったく見当がつかない。そんな私が会話集を片手に航空会社のカウンターで、あたかもこちらがネイティブスピーカーかの如く「あなたはタガログ語を話しますか?」や「通路側の席をお願いします。」などと話したりするのだから、カウンター内は大ウケ。隣のカウンターのスタッフまで一緒になって、本当に楽しそうにしてくれた。

セブ島の書店で買った5ヶ国語の会話集

世界中にはいろんな経済格差や貧富の差が存在することは、まぎれもない事実。しかし、自分たちの国の言葉を話せない旅行者に寛容で、なんとかしてその国の言葉を話そうとする旅行者に対してオープンな姿勢を見せてくれる国もあれば、自国の言語を話せない旅行者を冷たくあしらう国もあると聞く。はたしてどちらの国が本当に豊かと言えるのか?

英語が話せるという理由で、渡航先の国の言葉とはお構いなしに英語だけで通そうとする人もいるようだ。しかし、私に言わせるとこれほどもったいないことはない。現地の人々とふれ合える瞬間、それこそが私にとって外国を旅する最大の醍醐味であり、景勝地をカメラに収めることよりも、はるかに私の心を満たしてくれる。そして、「言葉」がそのための最良の媒体だということを、私はこれまでの経験から信じて疑わない。

外国語の修得には終わりというものがなく、それこそが私が「言葉」としての外国語を学び続ける理由なのである。